Le Grand Déblocage Intelligent est d’abord un plan d’optimisation : Faire plus avec moins!

Peu importe le grand projet structurant qui sera — ou non — mis en place, qu’il s’agisse :

- d’un tramway

- d’un Tramway Sans Rail intelligent (TSRi)

- d’un SRB ou

- de toute autre formule,

ce plan d’optimisation est non seulement complémentaire, mais essentiel!

Cette proposition montre qu’il est possible :

- de réaliser des économies substantielles en optimisant nos infrastructures;

- de réduire les temps de trajet pour les usagers de bus comme pour les automobilistes;

- de diminuer significativement les émissions de gaz à effet de serre (GES).

De plus, ce plan est présenté non pas comme le programme d’un parti, mais comme une proposition ouverte et transpartisane. Il s’agit d’un cadre évolutif, libre de droit, qui peut être repris, adapté ou bonifié par toute organisation politique, tout élu ou tout citoyen.

La dernière version du GRAND DÉBLOCAGE INTELLIGENT EST DISPONIBLE EN : Fichier PDF et Fichier MsWord (docx)

Son esprit est celui du libre de droit, « open source », appliqué à la vie publique : une base claire et documentée, une invitation à contribuer et à améliorer, et la conviction que les meilleures solutions naissent de l’intelligence collective.

Le coup de barre : l’intelligence artificielle (IA) appliquée à la ville.

L’IA ne se limite pas à un discours technologique; elle devient un outil stratégique au service du bien commun. Concrètement, elle permet :

- d’optimiser en temps réel la gestion des feux de circulation pour fluidifier la circulation;

- de prédire l’achalandage du transport collectif afin d’ajuster l’offre;

- de cibler les zones à fort risque d’accidents pour orienter les investissements en sécurité routière;

- de détecter automatiquement les inefficacités dans la logistique urbaine (camions, livraisons, stationnement).

Bien qu’il soit important de reconnaître le projet Green Light initié par la Ville, ce dernier est encore trop timide et les résultats sont très limités. Il faut en faire plus et pour tous! Québec a pris du retard au lieu de prendre un rôle de meneur des villes intelligentes au Québec et ailleurs.

Contrairement à une approche unique et rigide, le Grand Déblocage Intelligent repose sur une logique d’efficacité : multiplier les petites améliorations à haut rendement, plutôt que miser sur un seul projet lourd et coûteux.

Qu’ils soient piétons, cyclistes camionneurs usagers du transport collectif, automobilistes, tous les citoyens peuvent obtenir plus avec moins :

- plus de fluidité, plus de sécurité, plus de confort;

- avec moins de dépenses, moins de détours bureaucratiques, et sans sacrifier notre patrimoine urbain.

Le Grand Déblocage Intelligent incarne ainsi un changement de paradigme : une ville où l’intelligence prime sur la dépense pharaonique, où la collaboration supplante les effets d’annonce, et où chaque mesure vise le bien commun et la qualité de vie urbaine.

Le Grand Déblocage Intelligent vise des résultats mesurables et concrets pour les citoyens et pour l’économie de Québec.

Réduction des délais de déplacement

- 4,5 à 7 millions d’heures économisées par an pour l’ensemble des usagers.

- Gains individuels : 4 à 15 minutes par trajet, selon le mode de transport et les axes concernés.

- Effet direct : plus de ponctualité, moins de stress, et un réseau routier globalement plus fluide.

Gains pour les usagers de bus (corridors 80X, TSP, quais fluides)

- 20 à 30 % de réduction du temps de parcours.

- 8 à 15 minutes gagnées par trajet RTC dans les corridors principaux (80X).

Réduction des émissions de GES

- Jusqu’à 24 500 tonnes de CO₂ évitées par an.

- Équivalent à retirer environ 6 000 voitures de la route.

- Contribution estimée : 12 % de la cible 2030 de la Ville de Québec pour le secteur du transport.

- Bénéfices collatéraux : amélioration de la qualité de l’air, réduction des maladies respiratoires et cadre de vie apaisé dans les quartiers.

Gains économiques et sociaux

- 150 à 210 M $/an en valeur de temps économisé.

- 8 à 12 M $/an en économie de carburant.

- 5 à 10 M $/an en réduction des coûts liés aux accidents.

- 3 à 6 M $/an en bénéfices de santé publique (air plus sain).

Total : 167 à 240 M $ d’économies annuelles récurrentes!

Soit un retour sur investissement estimé à 2,5 à 4 fois l’investissement initial dès la première année!

Le Grand Déblocage Intelligent s’appuie sur des estimations de haut niveau, fondées sur les meilleures données disponibles et sur des hypothèses réalistes de mise en œuvre. Ces estimations visent à donner un ordre de grandeur clair des bénéfices attendus, tant pour les usagers que pour la collectivité.

En matière de délais de déplacement, les mesures proposées permettraient de réduire de 4,5 à 7 millions d’heures perdues par an, soit plusieurs minutes gagnées à chaque trajet pour les automobilistes, les usagers du transport collectif et les camions de livraison.

Sur le plan environnemental, les gains seraient également significatifs, avec jusqu’à 24 500 tonnes de CO₂ évitées chaque année — l’équivalent du retrait d’environ 6 000 voitures de la circulation. Cela représenterait à lui seul environ 12 % de la cible 2030 fixée par la Ville de Québec pour la réduction des émissions liées au transport.

Enfin, du point de vue économique et social, l’ordre de grandeur des bénéfices est estimé entre 167 et 240 millions de dollars par an. Cette somme combine la valeur du temps économisé, la réduction des coûts de carburant, les économies liées à une diminution des accidents de la route, ainsi que les gains en santé publique associés à une meilleure qualité de l’air.

Ces estimations ne prétendent pas à l’exactitude absolue, mais elles démontrent qu’un investissement relativement modeste dans des mesures intelligentes et ciblées pourrait générer des bénéfices collectifs d’une ampleur considérable, dès la première année de mise en œuvre.

Le Grand Déblocage Intelligent repose sur quatre grands principes directeurs :

- Réduire les temps de trajet pour tous

Citoyens, travailleurs, commerçants et visiteurs. - Diminuer les coûts d’exploitation et d’entretien du réseau routier

Grâce à une gestion plus intelligente, coordonnée et responsable. - Améliorer la qualité de l’expérience urbaine

En renforçant la sécurité, le confort, l’accessibilité universelle et le respect du cadre de vie. - Favoriser un équilibre raisonnable entre tous les modes de transport

Le Grand Déblocage Intelligent ne vise pas de guerre à l’automobile, ni au vélo, ni au piéton. Il cherche au contraire un équilibre et une cohabitation harmonieuse, fondée sur les besoins réels, la sécurité partagée et l’efficacité collective.

Vision globale : le recentrage urbain

1.1. Osons penser en dehors de la boîte

Le Grand Déblocage Intelligent propose un nouveau schéma d’aménagement qui impose d’oser penser en dehors de la boîte. Il s’agit d’abord de restructurer la ville en recentrant les flux de mobilité autour d’Expocité, en créant un maillage optimisé entre les pôles urbains et en améliorant la desserte des quartiers périphériques. Une fois cette structure renforcée, l’objectif est de stimuler la dynamique urbaine : fluidifier les déplacements, encourager la densification intelligente, multiplier les connexions intermodales et rendre la ville plus accessible pour tous.

Ce plan place l’efficacité et l’agilité au cœur de la transformation, faisant passer Québec d’une ville fragmentée et congestionnée à une métropole connectée, fluide et résiliente.

1.2. Qu’est-ce qu’un pôle urbain ?

Un pôle urbain est un secteur structurant d’une ville qui concentre plusieurs fonctions stratégiques : activités économiques, services publics, établissements d’enseignement, commerces, lieux culturels ou équipements de transport. Chaque pôle génère un fort volume de déplacements et d’interactions sociales. Il contribue à l’organisation et au dynamisme de la métropole.

Dans une métropole bien planifiée, les pôles doivent être bien desservis, interconnectés, complémentaires et accessibles pour l’ensemble des citoyens. Ils structurent l’espace urbain et orientent les flux de mobilité.

1.3. Les pôles urbains majeurs de Québec

- Sainte-Foy : Pôle de l’enseignement supérieur, de la santé (CHUL), du commerce (Place Laurier), et de la mobilité régionale (terminus, gare).

- Lebourgneuf : Secteur d’affaires en expansion, pôle technologique, grand générateur d’emplois, carrefour autoroutier stratégique.

- D’Estimauville : Pôle de renouveau de l’est de la ville, en transformation avec des fonctions administratives, innovantes et résidentielles.

- Colline parlementaire : Centre politique, institutionnel et patrimonial de la capitale, aujourd’hui congestionné et figé dans sa forme.

Le Grand Déblocage Intelligent propose de maintenir ce carré polaire structurant, mais de le réorganiser autour d’un hub central unique : Expocité.

1.4. Un nouveau centre : Expocité comme pivot de la mobilité urbaine

La Ville de Québec est historiquement organisée autour de la Colline parlementaire. Ce modèle radial est aujourd’hui saturé. Le Grand Déblocage Intelligent propose un recentrage urbain ambitieux autour du site d’Expocité, à la jonction de Wilfrid-Hamel et du boulevard Laurentienne. Autrement dit, il faut décoincer la ville de la Colline parlementaire.

Objectif : Faire d’Expocité un hub intermodal, logistique et événementiel, connecté aux principaux quartiers par un réseau optimisé.

1.4.1. Qu’est-ce qu’un hub urbain ?

Un hub est un point nodal où convergent plusieurs flux – qu’ils soient de transport, de services ou d’équipements. Dans une ville moderne, un hub bien conçu assure des correspondances efficaces entre les modes de transport (bus, tramway, vélo, voiture, etc.), et peut aussi intégrer des fonctions économiques, sociales et culturelles.

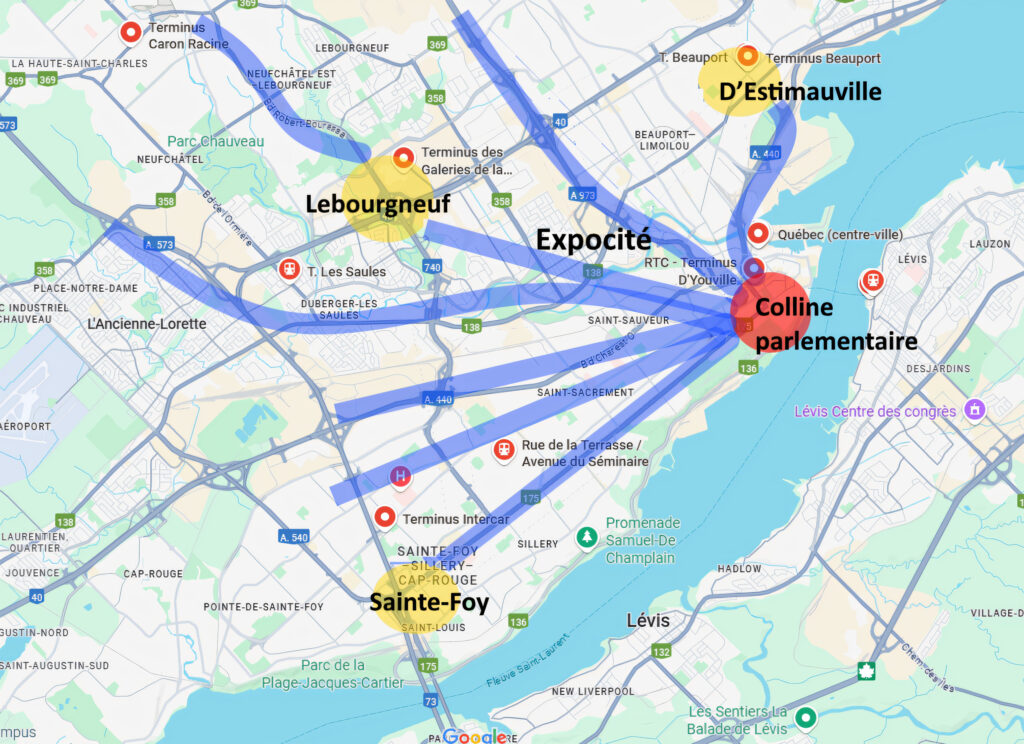

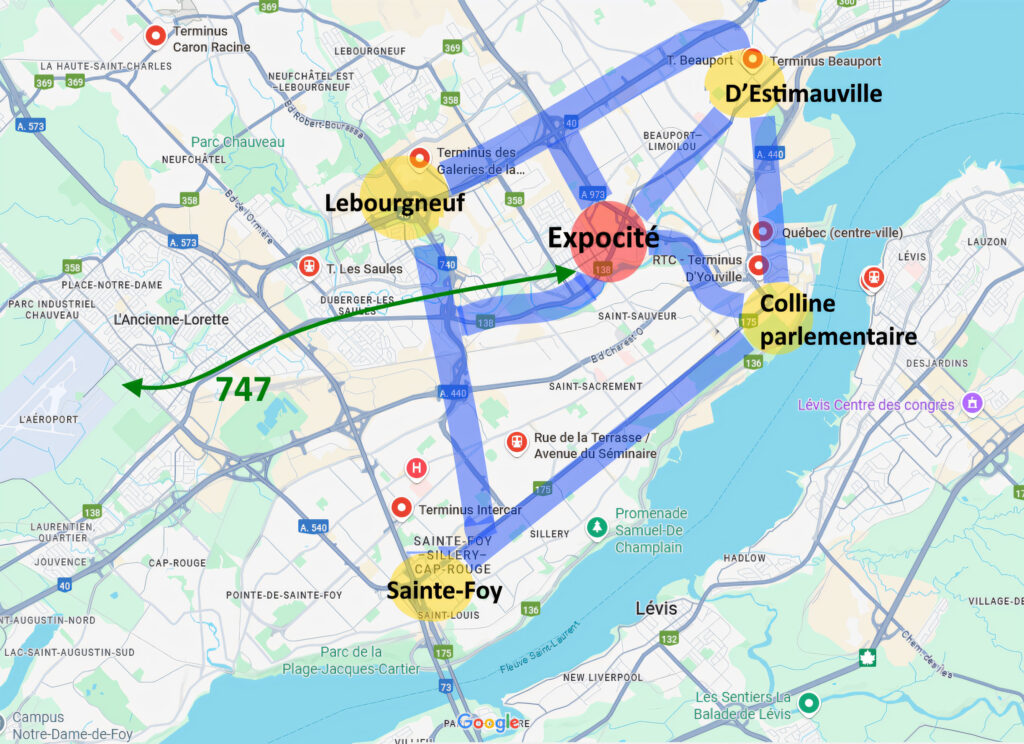

PRÉSENTEMENT : Haute pression des flux routiers vers la Colline parlementaire

Grand Déblocage Intelligent : Flux routiers plus équilibrés vers un hub central

Grand Déblocage Intelligent : Flux routiers plus équilibrés vers un hub central

1.4.2. Pourquoi Expocité ?

- Géographiquement central, à égale distance des grands quartiers de Québec

- Déjà pourvu d’infrastructures majeures (Centre Vidéotron, Grand Marché, Centre de foires)

- Accessible par plusieurs grands axes routiers (autoroute Laurentienne, Wilfrid-Hamel, Charest)

- Fort potentiel de développement sans pression foncière excessive

1.4.3. Avantages stratégiques du recentrage

Chaque mesure de recentrage proposée dans cette section s’inscrit dans une logique de transformation profonde et durable de l’aménagement urbain. Voici un développement explicatif pour chacune des composantes de la vision :

- Désaturation du centre historique : En réduisant la concentration des fonctions gouvernementales et administratives sur la Colline parlementaire, on allège la pression automobile et piétonnière dans un secteur patrimonial limité par sa topographie et sa capacité d’accueil. Cela libère de l’espace pour des usages plus conviviaux et touristiques.

- Revalorisation des quartiers centraux : Le recentrage vers Expocité repositionne les quartiers limitrophes comme Vanier, Duberger et Saint-Sauveur dans la dynamique métropolitaine. Cette revalorisation entraîne des investissements publics et privés, et permet d’y intégrer de nouveaux services de proximité.

- Rééquilibrage économique : En structurant les flux autour d’un point central moderne, on favorise l’accessibilité entre les secteurs est-ouest et nord-sud de la ville, brisant l’historique polarisation autour de la Haute-Ville. Cela stimule des retombées économiques plus équitables entre les différents pôles urbains.

- Nouvelle centralité fonctionnelle : Expocité devient un véritable centre-ville du XXIe siècle : intermodal, dense, connecté et flexible. On y imagine l’ajout de tours de bureaux gouvernementaux et municipaux, d’un centre administratif, et possiblement d’une gare ferroviaire afin de connecter Québec à son arrière-pays régional.

- Création géographique d’un nouveau centre-ville : Cette recentralisation offrirait un nouveau cœur économique et civique à Québec, tout en envoyant un signal fort : repenser notre ville « hors de la boîte », d’abord en optimisant sa structure, puis en dynamisant ses interactions.

- Miser sur la fonction gouvernementale du Québec : Le plan vise à faire pression sur le gouvernement du Québec pour qu’il relocalise significativement ses bureaux dans des immeubles modernes à construire autour d’Expocité. Cela envoie un signal fort aux promoteurs et aux citoyens, tout en désengorgeant les vieux secteurs.

- Désaturation du centre historique (Colline parlementaire, Haute-Ville, Saint-Roch)

- Revalorisation des quartiers centraux comme Vanier et Duberger

- Favorise un rééquilibrage économique est-ouest et nord-sud

- Création d’une nouvelle centralité fonctionnelle mieux adaptée à la ville contemporaine

- Déplacement du centre-ville au centre géographique réel de la ville : pour que le centre-ville de Québec cesse d’être une impasse historique saturée et devienne un véritable moteur de développement. Le véritable centre-ville doit être recentré là où se trouve le cœur logistique et fonctionnel de la ville : À Expocité.

Le gouvernement du Québec : un acteur clé du Grand Déblocage Intelligent

Pour que le Grand Déblocage Intelligent devienne réalité, l’engagement du gouvernement du Québec serait essentiel. Il devra montrer l’exemple en relocalisant une part significative de ses bureaux vers le nouveau hub urbain d’Expocité. La Société québécoise des infrastructures (SQI) devra être mobilisée pour planifier et construire les espaces nécessaires. Ce geste fort enverra un signal clair : Québec se modernise, recentre ses fonctions administratives, et libère la colline parlementaire pour des usages résidentiels et touristiques mieux adaptés. L’implication de l’État est le levier qui permettra de déverrouiller le potentiel urbain de la capitale.

Actuellement, ce sont plus de 9 000 fonctionnaires du gouvernement du Québec qui sont localisés sur la Colline parlementaire. Déplacer une partie de ces effectifs vers un nouveau pôle administratif permettrait non seulement de désengorger ce secteur saturé, mais offrirait aux employés :

- Des lieux de travail dignes du 21ᵉ siècle : bureaux modernes, lumineux, écoénergétiques, conçus pour améliorer le bien-être et la productivité, alors que beaucoup des bureaux actuels, construits dans les années 70 ou bien avant, sont vieillots, voire vétustes.

- Des trajets plus courts pour la majorité : réduction du temps passé dans les transports, permettant de gagner du temps précieux chaque jour.

Dessertes des pôles urbains

Dans une logique de recentrage urbain, chaque pôle de Québec – tels que Lebourgneuf, Sainte-Foy, Charlesbourg et Beauport – doit bénéficier de dessertes efficaces et régulières qui convergent vers le hub central d’Expocité. Ces dessertes doivent être conçues selon un maillage en étoile, assurant une liaison directe, rapide et structurée vers le cœur de la ville tout en évitant les détours inutiles.

Des lignes 80X seront déployées pour relier ces pôles au hub avec des fréquences élevées, notamment aux heures de pointe. L’objectif est de faciliter les déplacements domicile-travail, de renforcer la cohésion du réseau structurant, et de mieux connecter rapidement les citoyens aux pôles d’activités majeurs tout en réduisant la congestion sur les axes routiers principaux.

Favoriser le covoiturage

Le covoiturage pourrait représenter un levier important et encore sous-utilisé à Québec pour réduire les émissions de GES, désengorger les artères principales et diminuer les coûts de transport.

Le Grand Déblocage Intelligent suggérerait une série de mesures incitatives pour en accroître l’adoption :

- l’aménagement de voies réservées aux véhicules multioccupants (VMO) sur les principaux axes d’entrée en ville ;

- la création et la bonification de stationnements incitatifs en périphérie, incluant des gares de covoiturage ;

- le déploiement de plateformes numériques de mise en relation ;

- le lancement de campagnes de sensibilisation.

Les stationnements incitatifs joueraient un rôle clé dans cette approche. Ils permettraient aux automobilistes de laisser leur voiture en périphérie pour poursuivre leur trajet en transport collectif ou en covoiturage, réduisant ainsi la pression sur le réseau central.

Ces stationnements seraient idéalement situés à des points névralgiques, proches des grands axes routiers et des pôles de mobilité, et seraient bien desservis par le réseau de bus structurant.

En favorisant le partage des véhicules, on pourrait maximiser l’utilisation des infrastructures existantes, améliorer la fluidité du réseau et offrir une alternative crédible à l’auto solo dans une perspective de mobilité durable.

Chaque mesure de cette section est conçue pour améliorer concrètement le quotidien des citoyens, renforcer la performance du réseau routier et positionner Québec comme une ville moderne, fonctionnelle et inclusive. Voici les ex plications détaillées associées à chacune.

Un réseau plus optimisé et intelligent

Réingénierie des parcours du RTC pourrait constituer une transformation en profondeur de son réseau de transport collectif.

Un Plan directeur du transport en commun, inspiré des meilleures pratiques — notamment celui du Plan directeur du transport en commun de Winnipeg, qui a permis d’améliorer de 25 % la capacité de desserte des autobus avec le même matériel roulant et les mêmes effectifs en conducteurs, tout en réduisant le temps de transit des usagers jusqu’à égaler, et parfois dépasser, le temps de parcours des voitures — pourrait servir de référence.

De même, un réseau structurant haute fréquence, accessible, rapide et fiable, axé sur un maillage en étoile optimisé autour d’un hub urbain à Expocité, pourrait être développé.

Ce réseau prévoirait :

l’implantation progressive de corridors prioritaires pour autobus,

la réorganisation complète du réseau secondaire pour assurer des correspondances efficaces,

une modernisation technologique (paiement sans contact, information en temps réel).

À travers cette approche, Québec pourrait réduire sa dépendance à l’automobile, diminuer ses émissions de GES, stimuler le développement urbain autour des pôles de mobilité et accroître l’équité d’accès au transport collectif pour tous les quartiers, y compris les plus périphériques.

Le Grand Déblocage Intelligent constituerait ainsi une alternative sérieuse et durable aux projets coûteux et rigides comme le tramway, en misant plutôt sur l’agilité, l’intelligence et l’intermodalité.

Technologies et gestion intelligente de la circulation

Ces mesures visent à mettre en place un véritable système de contrôle global et intelligent de la circulation à l’échelle de la Ville de Québec. En combinant des capteurs sur le terrain, des feux adaptatifs, de l’intelligence artificielle et une coordination centralisée, ce système assurera une gestion dynamique, cohérente et proactive des flux routiers.

Mettre en place un système global de gestion intelligente de la circulation. Ce système centralisé regrouperait la collecte de données en temps réel, la synchronisation adaptative des feux et des algorithmes d’intelligence artificielle pour orchestrer la circulation à l’échelle métropolitaine. Il constituerait le cœur du contrôle routier moderne, assurant une supervision continue des flux pour minimiser la congestion, améliorer la sécurité et prioriser les transports collectifs sur les grands axes.

Déployer des feux adaptatifs et capteurs en temps réel. Ces dispositifs détecteraient les flux de circulation en continu et ajusteraient localement les feux en fonction des conditions. Ils transmettraient également leurs données au système centralisé de gestion intelligente, assurant une rétroaction constante pour optimiser les décisions à l’échelle du réseau.

Prioriser les autobus aux intersections clés. Grâce au système de gestion intelligente de la circulation, les lignes 80X bénéficieraient d’une priorisation dynamique aux intersections via des feux adaptés et des aménagements spécifiques. Cette coordination permettrait de réduire les temps de parcours, d’améliorer la régularité du service et de renforcer l’attractivité des modes de transport durables.

Depuis 2017, la Ville de Laval a déjà démontré l’efficacité d’un tel système de feux prioritaires intelligents pour autobus (TSP), qui adapte la signalisation selon les horaires et la position des véhicules pour fluidifier le passage et éviter les retards. Voir : UMQ, Radio-Canada

Remplacer les feux inadaptés par des feux intelligents. Trop d’intersections à Québec sont encore contrôlées par des feux dont les cycles sont longs, fixes et non ajustés à la réalité du trafic. Ces feux abrutissants, qui alimentent une culture de non-respect du feu jaune, seraient progressivement remplacés par des feux adaptatifs intégrés au système central. Cette modernisation contribuerait à apaiser les comportements routiers, à réduire les délais inutiles et à augmenter la fluidité globale du réseau.

Convertir certains feux peu performants en feux rouges clignotants. Cette mesure vise à rationaliser les intersections peu achalandées ou surdimensionnées, afin de les rendre plus efficaces. Ceux-ci pourraient être configurés ainsi de manière permanente ou par exemple de 22h30 à 6h00.

Installer des affichages numériques avec compte à rebours. Cela augmenterait la sécurité et réduirait l’impatience des usagers en indiquant clairement le temps d’attente restant au feu. Les conducteurs seraient ainsi mieux préparés à redémarrer au feu vert, plutôt que de se distraire avec leur cellulaire ou d’autres comportements contre-productifs. Sans cette information, la longueur des feux entraîne souvent une perte de vigilance, des départs tardifs et, par ricochet, des klaxons, du bruit, du désagrément et de la frustration. Ces retards nuisent à la fluidité générale du réseau.

Peu coûteux, ce type d’affichage existe depuis longtemps dans plusieurs pays, notamment en Asie, où il contribue déjà à améliorer la discipline routière et à réduire les tensions entre usagers. La lumière jaune est souvent utilisé comme compteur, donc on n’a pas remplacer l’infrastructure complète. (voir exemples sur le web)

Optimisation des infrastructures

Favoriser l’implantation de carrefours giratoires dans le nouveau développement ou réfection majeure. Les carrefours giratoires pourraient s’avérer plus efficaces que les feux traditionnels dans bien des cas. Ils réduiraient les risques de collisions graves et amélioreraient la fluidité aux intersections simples. La France, par exemple, a entrepris ce virage il y a plus de 40 ans, transformant progressivement ses villes et villages grâce à une implantation massive et cohérente de ce type d’infrastructure. Voir : Explore Média, Télé-Crayon

Faire pression auprès du Ministre des transports afin de reconfigurer les bretelles d’autoroute mal calibrées. Certaines bretelles d’entrée ou de sortie pourraient être sous-dimensionnées ou mal alignées, ce qui provoquerait des congestions inutiles. Par exemple, l’entrée vers Limoilou à partir de la rue de la Croix-Rouge depuis l’autoroute Laurentienne pourrait être doublée afin d’améliorer la fluidité. Inversement, l’autre direction pourrait bénéficier d’un élargissement ciblé. Le ministère des Transports devrait donc, dans ce cas, faire sa part en reconfigurant les bretelles problématiques afin de soutenir l’efficacité du réseau métropolitain.

Éliminer les quais d’autobus qui bloquent la circulation. Les arrêts de bus situés directement en voie de circulation sur les artères principales pourraient nuire à la fluidité. Ces quais pourraient être retirés — comme celui de l’avenue Brown — et remplacés par des configurations permettant aux autobus de s’arrêter sans obstruer la voie principale.

Accessibilité

Prévoir l’implantation d’un bus 747 reliant l’aéroport à Expocité et au Vieux-Québec. Ce service express, inspiré du modèle de Montréal, pourrait offrir une liaison directe et rapide entre les pôles touristiques et le principal point d’entrée aérien, améliorant ainsi l’accessibilité pour les visiteurs.

D’ailleurs, presque toutes les capitales nationales disposent d’ordinaire d’une liaison en transport en commun efficace entre leur aéroport et leur centre-ville, ce qui constitue une norme internationale à laquelle Québec gagnerait à se conformer.

Mettre en place un tarif minimal lié à l’abonnement. Cette mesure incitative permettrait de réduire les coûts d’accès au transport en commun pour les usagers réguliers tout en maintenant une capacité de suivi de l’utilisation et d’ajustement des services.

Le but est clair : faire du bus une alternative réellement rentable et créer un coût d’opportunité suffisamment élevé pour décourager l’usage systématique de l’automobile solo.

Permettre l’embarquement et le débarquement par toutes les portes des autobus. Inspirée des pratiques courantes en Europe et déjà implantée à Montréal, cette mesure pourrait viser à réduire le temps d’arrêt des autobus et à fluidifier l’embarquement, particulièrement aux heures de pointe.

Elle pourrait s’accompagner d’un système de validation à bord (valideurs aux portes arrière) ainsi que de campagnes de sensibilisation, afin d’assurer le respect de la tarification et de maintenir la qualité du service.

Gares de covoiturage. L’aménagement de gares de covoiturage inspirées du modèle français, avec un exemple prioritaire à Pointe-Sainte-Foy.

Ces espaces offriraient :

Un stationnement sécurisé et bien éclairé;

Des accès fluides vers les grands axes routiers et au RTC;

Des équipements pratiques (abris, bornes électriques, signalétique claire, supports à vélo, etc.).

Sécurité

Renforcer les capacités des policiers à lutter contre les nuisances sonores. Il serait temps de doter les agents d’outils juridiques et opérationnels leur permettant d’intervenir de façon efficace contre les véhicules excessivement bruyants, qui nuisent à la qualité de vie des quartiers.

Une attention particulière pourrait être portée aux zones résidentielles et aux horaires nocturnes.

Encourager la constance dans l’application des règlements. Certaines pratiques actuelles, comme les blitz annuels de contraventions aux piétons traversant hors intersection, ne créeraient pas une culture durable du respect des règles. Une application régulière et ciblée, notamment dans des zones pertinentes comme les centres-villes, pourrait être privilégiée, appuyée par une stratégie de communication claire. Cette approche concernerait également les cyclistes et les usagers de trottinettes électriques.

Renforcer la protection des passages piétonniers. La priorité aux piétons devrait être pleinement respectée, notamment lorsqu’un piéton manifeste clairement son intention de traverser.

Cette mesure s’inscrirait en conformité avec le Code de la sécurité routière du Québec. Elle pourrait être appuyée par des campagnes de sensibilisation et par l’ajout d’aménagements adaptés afin de faire respecter ces droits.

Installer des supports saisonniers pour cyclistes aux feux. Ces appuis pourraient permettre aux cyclistes d’attendre plus confortablement aux feux, en particulier durant les périodes de circulation dense.

Ce type d’aménagement, déjà utilisé dans des villes cyclables comme Copenhague, Amsterdam ou encore Montréal, pourrait être introduit à Québec pour améliorer le confort et la sécurité des usagers à vélo.

Installer des supports de stationnement de vélo. Depuis que la suppression des poteaux de stationnement a réduit les points d’attache improvisés, le besoin d’infrastructures dédiées se fait encore plus pressant.

Simples, peu dispendieux et nécessaires, des supports à vélo devraient donc être installés afin que les cyclistes puissent stationner et verrouiller leur vélo dans des endroits névralgiques et sécurisés tels que les abris-bus, les zones commerciales ou leurs milieux de travail.

Ces supports pourraient être conçus de manière à accommoder aussi les vélos électriques. De plus, des caméras de sécurité pourraient être déployées dans les stationnements les plus sensibles afin d’accroître la confiance des usagers.

Gouvernance de l’optimisation

Créer un poste de commissaire à la mobilité. Cette personne, experte en urbanisme, en ingénierie et en ville intelligente, agirait comme autorité de coordination entre les services municipaux, les citoyens et les partenaires institutionnels.

Un poste de commissaire à la mobilité garantirait une imputabilité claire et un lien direct avec les citoyens : il serait l’interlocuteur unique pour répondre aux préoccupations, expliquer les choix et rendre des comptes sur les résultats.

En centralisant la coordination et la planification, ce commissaire offrirait transparence, rapidité décisionnelle et suivi mesurable, tout en donnant aux citoyens un responsable clairement identifié pour améliorer leur mobilité au quotidien.

Le poste aura un double rôle :

Politique, afin d’incarner publiquement la volonté de réforme et d’assurer une transparence dans la gouvernance des projets d’optimisation ;

Administratif, avec autorité sur les fonctionnaires impliqués dans les projets liés à la mobilité, à l’ingénierie de la circulation et à l’aménagement urbain.

Le commissaire tiendra des audiences citoyennes et supervisera les arbitrages entre quartiers ou projets concurrents, en s’appuyant sur les données issues du système de gestion intelligent.

Assigner à ce commissaire un profil de compétence avancé:

- Formation ou expérience reconnue en urbanisme, génie urbain ou transport intelligent ;

- Leadership collaboratif et sens politique affirmé ;

- Capacité à comprendre les enjeux techniques et à vulgariser les solutions ;

- Habileté à mobiliser les équipes internes et partenaires institutionnels.

Plusieurs villes ont déjà des postes comparables, même si le titre change :

- Chief Mobility Officer (ex. Philadelphie, Barcelone, Milan)

- Commissaire au transport durable ou directeur de la mobilité dans certaines métropoles européennes

- Commissaire au transport (Toronto a un « Transportation Services General Manager » qui joue un rôle assez proche).

C’est parfaitement normal de ne pas être d’accord avec l’ensemble des propositions de ce plan. Le Grand Déblocage se veut avant tout une base ouverte de réflexion et de discussion. Chacun est invité à y apporter ses critiques, ses améliorations et ses idées afin que Québec avance collectivement vers une mobilité plus fluide, plus équitable et plus durable.

Merci de partager… et bonne réflexion !